(この記事は、2025年7月14日に配信しました第426号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回は、お子様の生徒さんの発表会に向けた練習の様子です。

お子様の発表会が、刻々と迫ってきています。

今年は、日程がこれまでよりも遅くなったので、比較的ゆっくり準備を始めましたが、他の先生のクラスから相次いで「当初の日程では参加が難しい生徒さんがいらっしゃるので、受け入れてもらえませんか」という相談をいただき、受け入れた場合の演奏時間、終演時間などの確認、演奏曲が他の生徒さんと被っていないかなど、他の先生方にも確認して、バタバタと調整を行いました。

生徒さんは、本番へ向けて練習を頑張ってきていますから、なんとか年に1回の発表会という大舞台に立たせてあげたいと、どの先生も思っていますので、当日のタイムスケジュールを見直し、時間をやりくりし、受け入れられることになりました。プログラムがまだ校正中でしたので、年齢や曲目、レベルなどを考慮しながら改訂して、先日出来上がったところです。今年は発表会に出られるのだろうかと、生徒さんやご家族はステージが決まるまで不安だったかもしれませんが、安心して本番当日を迎えていただければと思っています。

私のクラスの生徒さん方は、着々と準備が進んでいる生徒さんもいらっしゃる反面、ちょっとのんびりしている生徒さんもいらっしゃり、私の方が少しハラハラしています。ずっと左手の伴奏系が続く曲を弾く生徒さんは、場面の移り変わりのところで、どうしてもミスが起きてしまう事が課題になっていました。急に両手ともポジションが変わり、長い休符なども無いので瞬間移動をしなければならず、難しいところです。音はしっかりと把握できているのですが、弾きたい音が弾けないという、なんとも悩ましい問題です。

生徒さんには、両手のポジションを同じタイミングで、しかも違う方向に移動させることは大変難しいので、まずはメロディーを弾いている右手のポジションを先に移動させることにし、左手のポジション移動の時には、手のひらを広げたり縮めたりせずに、左手の高い音の鍵盤を見て指を乗せるように移動させること説明して、一緒に練習をしました。暫くは、どちらかの手でミスが起きていましたが、次第にできるようになり、最後には連続して成功するまでに完成度が上がってきました。

生徒さんも、「出来そう!」と手ごたえを感じている様子でした。何の不安もなく弾けるところまで完成させて、本番を迎えられるようにしていきたいと思います。

別の生徒さんは、大好きな曲ばかりを練習していて、もう1曲の練習があまり進んでいないようでした。複数の曲を発表会本番で弾くときには、練習のバランスが大切なのですが、そのバランスが崩れているように見えましたので、レッスンでは弾けている曲はちょっと扱うくらいにして、あまり進んでいないもう1曲を集中的にレッスンしました。曲の構成の確認では、同じ音楽が出てくるところで、変化している音に注目して弾き分けるようにし、一緒に練習をしました。

また、ベースの音が変化しているところでは、意識を向けるタイミングが少し遅いため、音を出してから調号を忘れたことに気付くミスがかなりの確率で起きていました。そのため、弾いている時に、もっと早いタイミングで私が合図をして、調号の付いた音を間違えずに弾く練習を何回も行いました。なかなか苦戦をしていましたが、徐々にできるようになり、レッスンの最後では、かなり定着してきた感じがしました。

「難しい曲」という意識が強かったため、練習になかなか身が入らなかったようですが、弾けるようになったことで自信も付いてきたように見受けられました。残り少ないレッスンで、更に自信を高めていきたいと思います。

中学生の生徒さんは、これまでは着々と進めていましたが、今年は思ったよりも練習が進んでいない状況で少々心配をしていました。4月に中学生になったばかりなので、学校の勉強や部活に忙しいのかと思っていましたが、先日生徒さんのお母様からご連絡をいただきました。授業やテストではなく、所属している吹奏楽部のコンサートがもう直ぐという事で、土日も練習があるのだそうです。更に、合唱の伴奏もやってみたいという事で、オーディションに向けて練習もしているので、なかなかピアノの発表会の練習が進まないのだそうです。

思った以上にたくさんのことを抱えていて大変驚きましたが、どれも今の時期にしかできないことなので頑張ってほしいですし、なるべくレッスンで多くのことを身に付けられるように、レッスンの進め方を工夫して効率を高めることをお伝えしました。

お母様からも、「どれも、本人がやりたいと言ってやっていることなので、ピアノの発表会も、できるところまでは頑張ってほしいと思っている」という旨のお話がありました。発表会本番まで1カ月を切っており、かなり時間が無いことは事実ですが、生徒さんも精一杯頑張っていますので、私も残り少ないレッスンでしっかりと仕上がる様にしていきたいと思います。

(この記事は、2025年6月30日に配信しました第425号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回は、ベートーヴェンシリーズの第2段です。

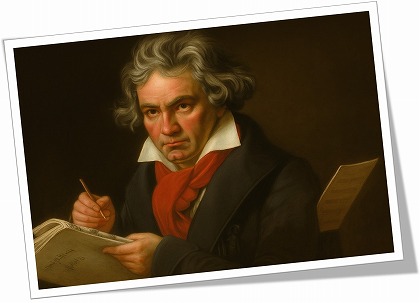

クラシックTVというテレビ番組の話で、前回は、ベートーヴェンが作曲家になる過程の話をしましたが、その続編です。今回は、ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間のドラマに迫る「ベートーヴェン ザ・レボリューション」というタイトルになっていました。

前回の第1弾では、ベートーヴェンの生誕からウィーンでデビューした29歳までを取り上げていましたが、今回は、1800年に交響曲を作曲した時から、1804年の交響曲第3番「英雄」を作曲したところまでを取り上げます。「短っ」「えっ、ここだけ?」「刻んできたね」と早くもゲストの松山ケンイチさんも驚きのコメントをされていました。

「たった4年間だけれど、大事なんです。ベートーヴェンがベートーヴェンとなる4年間と言っても過言ではないんです」と清塚さんの解説も熱が入っているようでした。当時のベートーヴェンの肖像画が紹介されていましたが、「え~、これがベートーヴェン?」と驚きの声が上がっていました。若かりし頃のベートーヴェンは、一般的によく知られている肖像画と同じ人物とは思えないほど違っています。髪型も短髪ですし、革命ルックという服装を身に着けています。

自由や平等を求める市民が立ち上がって、身分社会をひっくり返したフランス革命がファッションにも影響を及ぼしていました。革命前は、贅を尽くしたきらびやかな服装でしたが、革命後は装飾をなくしたシンプルな服装に変わっています。これが革命ルックと呼ばれ、当時流行したのだそうです。また、少し前の時代のモーツァルトまでは、カツラをかぶっていましたが、革命後はカツラもかぶらなくなりました。

フランス革命の頃、ベートーヴェンは、大学でフランス革命に参加した学者の授業を受けており、革命の精神である「自由・平等・博愛」を学びます。革命の精神に共鳴していたからこそ、肖像画でも、革命ルックに身を包んでいたのだと思います。

30代になり、ピアニストとしても作曲家としても超売れっ子になっていましたが、世間の称賛とは裏腹に「こんなつまらないもの!」と過去の自分の作品を否定し始めます。当時ウィーンでは市民のための劇場ができ、それまで貴族のための音楽だったものが、誰もが音楽を聴ける時代になりました。ベートーヴェンは、過去を否定し、挑戦的な音楽を作っていきます。

この時代に、有名なピアノソナタ第14番「月光」が作曲されます。清塚さんが演奏しならが、「貴族の前で、それではお聴きくださいと言って演奏するような、きらびやかな感じでもない第1楽章ですし、終楽章などはロックとか激動、パッションを感じる音楽なんですよね。当時の楽譜の表紙を見てみると、幻想曲風ソナタと書かれていて、幻想曲が自由で即興的な音楽のことで、このピアノソナタにもその要素を取り入れて、形式にこだわらず、自分の個性を発揮する意思が見えます。激しさや暗さ、悲しさ、自由などが表現され、激動の時代に合っているのでは」と解説されていました。

清塚さんのピアノ演奏の後、フランス革命の英雄「ナポレオン・ボナパルト」の話に移っていきます。ナポレオンは、ベートーヴェンの1歳年上になります。

1802年、ベートーヴェンが憧れていたナポレオンは、ヨーロッパで連戦連勝中で、その戦利品を市民に公開するために、ルーブル美術館を作りました。この頃のベートーヴェンは、耳の病が悪化していてウィーン郊外のハイリゲンシュタットで引きこもっていました。半年近く一人で苦しんでいて、絶望の中、家族に向けて書いた手紙が、有名な「ハイリゲンシュタットの遺書」と呼ばれるものです。番組では、この遺書についての話もありました。

「基本的に、どんなに才能があっても、耳が聴こえない状態でコンサートを行うのは、ピアニストとしては無理ですね」という清塚さんの話に、「という事は、ピアニストとしては死というか、道がないという事ですね」と松山さんもコメントされていて、番組の雰囲気もちょっと沈んでいるように感じました。遺書と呼ばれている文章ですが、生と死の狭間で揺れ動くベートーヴェンの姿があります。「絶望があと少し大きければ、自ら命を絶っていただろう。ただ、芸術が私を引き留めてくれた。私の中に感じる全てのものを生み出すまでは、この世を去ることはできない。さようなら、どうか私を忘れないでくれ」と書かれているのです。

「自分自身の命の生死ではなくて、自分のやっている仕事や活動に対しての生死だったら、遺書という意味には繋がるかな」と松山さんが話していました。清塚さんは、「自分との対峙として書かれたのかなと思いますね。この遺書はベートーヴェンの死後、遺品の中から発見されたそうです。ベートーヴェンは、かなり引越しをしていたのですが、この遺書を25年間ずっと大事に持っていたのだそうです。「ずっと遺書を持っていたってすごいよね。読み返したりしていたのかな」と松山さんも、かなり神妙な面持ちでコメントをしていました。

松山さんが、「自分も終活じゃないけれど、3年くらい前に遺言書みたいなものを書いたんです。いつ自分が死ぬかは、わからないじゃないですか。でも書き終わった時に、すごくスッキリしたんだよね。何も考えずに、これからの事に集中できるなと思って」と話していて、司会の2人も頷いていました。

ベートーヴェンは、この遺書から2年後に交響曲第3番「英雄」を作曲します。浄書譜(復元版)を見ますと、ナポレオンに捧げようと「ボナパルト」と名付けられていますが、音楽に革命を起こした作品です。番組では、3つの項目に分けて解説をしていました。

1つ目は、交響曲に題名が書かれていることです。当時、そのような習慣はなく、ある種タブーでもあったそうです。これまで、何かを彷彿とさせる音楽はなかったので史上初と言えます。

2つ目は、葬送行進曲が入っていることです。これまでに無かったことで、交響曲第3番の第2楽章がこれに該当します。葬送行進曲とは、葬儀の時に棺をもってお墓まで行くときの音楽です。松山さんも、「音だけなのに、明確なストーリー性があって、情景も思い浮かぶし、映画を見ているみたい」と話されていました。

3つ目は、史上初の試みとして3本のホルンを使用したことです。番組では、NHK交響楽団の3人のホルン奏者が登場して解説をしていました。「3本のホルンを使うんだという、ベートーヴェンの強い意志を感じますね。象徴的な部分がありますので…」とホルン奏者の木川さん方が実際に演奏を始めました。

演奏後、直ぐに清塚さんが、「これは相当凄いですね。モーツァルトとの頃から比べますと、ホルンの使い方が同じ楽器ではないという感じがしますね」と話していました。「3本のホルンを使う事で響きが豊かになるし、音域が広いところも特徴ですね。最後のところは、3オクターブくらい離れていますので、かなり画期的な使い方と思いますね」と木川さんも話していました。

「この曲の貢献として、後のスターウォーズ等につながるような、ヒーローものでホルンが登場することを決定づけたと思いますね」という解説に、なるほどと思いました。言われてみますとヒーローものの登場や、ここぞという場面でホルンの音がよく使われています。その先駆けが、ベートーヴェンの交響曲だったとは気が付きませんでした。

当所、ナポレオンに捧げようとしていた交響曲第3番ですが、その後ナポレオンが皇帝の座に就いたことに激怒して献呈を取りやめて、題名を「ボナパルト」から「英雄」に変更しました。番組では、ベートーヴェンが楽譜の「ボナパルト」と書かれていたところを消すために穴が開いてしまった楽譜を紹介していました。そのくらい、怒り心頭だったのでしょうね。

「ベートーヴェンのレボリューションが濃くて、めちゃくちゃ情熱を感じた」と松山さんも番組全体の感想を話していましたが、私も頷いてしまいました。この後、交響曲第5番「運命」、交響曲第9番、ピアノソナタ第23番「熱情」などベートーヴェンの代表作が次々と生み出される時代へと移ります。次回も、とても楽しみです。

(この記事は、2025年6月16日に配信しました第424号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回は、お子様の生徒さんの様子です。

大人の方は、春になっても何かが変わるという事は少ないように思いますが、お子様の場合は、毎年学校の学年が変わりクラスも変わり、場合によっては学校も変わります。今年中学生になった生徒さんは、これまでピアノを含めていろいろな習い事をしていたそうですが、中学生になったことをきっかけに習い事を整理してピアノのレッスン時間を増やし、部活動では吹奏楽部に入部したそうです。

フルートを始めるとの事ですが、これまでもピアノ教室に通っているお子様で、中・高学生になって音楽系の部活動に入った方が何人もいます。ピアノのレッスンを続けながら新たな楽器にもチャレンジされるわけですが、音楽がとても好きな様子が覗えて私もとても嬉しくなります。

ピアノを弾いているので楽譜は読めますから、新しい楽器とはいえ有利に進められますので、ピアノを習っていてよかったと思っていただけるのではないでしょうか。また、ピアノとは異なり、基本的に単旋律で演奏する楽器になりますので、メロディーをきれいに演奏するという意識が強くなり、ピアノ演奏にもよい影響がありそうです。

このように、ピアノをきっかけに音楽との関わりが増して、楽しみ方が広がってくれたら、いいなあと思っています。

春から私のクラスに移動してきた小学1年生の生徒さんは、生徒さんのご家族と先生の相性が今一つということで移動してきました。これまで、他の先生のクラスから移動してきた生徒さんはたくさんいますが、学年が上がり下校時間や塾の時間、他の習い事の時間などと合わなくなり移動してきたパターンがほとんどです。

生徒さんと先生の相性の問題で移動してきた方もいますが、今回のような生徒さんご本人ではなく、ご家族と先生の相性の問題で移動してきた生徒さんは初めてでビックリしました。

小学校に入学したての、まだまだ甘えん坊な生徒さんで、ご家族がつきっきりという状態ではありますが、それでも毎回レッスンが終わる時には、「ありがとうございました」とお辞儀をしてご機嫌な様子で帰っていきます。

私がレッスンを担当して1カ月後くらいに、発表会の曲について生徒さんと話したところ、この曲を弾きたいと言いながら「猫ふんじゃった」を弾き始めました。低年齢のお子様の場合、ピアノ曲と言ったら、真っ先にこの「猫ふんじゃった」が出てきます。学校でクラスメイトから教えてもらい、こぞって弾く事もあるようですが、この生徒さんの場合は、以前レッスンの付き添いでいらしたお父様が、「私は、この曲しか弾けないのですが、教えたんです」とお話しされていました。

生徒さんは、毎回レッスンの度に「猫ふんじゃった」を弾くのが楽しみな様子でもありましたし、生徒さんにとってもご家族にとっても思い出深い曲ですから、「初めての発表会で弾いてみる?」と話したところ、「うん!」と、とても嬉しそうにお返事をしていました。

それから少し経ち、発表会の日程のお話をした際に、ご家族から「検査入院の日とぶつかってしまい、時間が合わないので今回は難しいかも」というお話をいただきました。生徒さんは、発表会で「猫ふんじゃった」を弾く事を、とてもお楽しみにしていて、「発表会出る!発表会出る!」とお母様に何回もお話していました。

お母様が、「でもね、前から入院の日って決まっていたからね、また来年かな」と言うと、とてもがっかりした様子でしたので、直ぐに私は、「他の日程で発表会に参加できるところがあるか探してみますね」と話し、運よく当初と同じ日の早い時間帯で、発表会に参加ができることになりました。

生徒さんも大喜びでしたし、お母様も「発表会では、こ~んなにかわいいドレスを着てピアノが弾けるのよ」と楽しみな様子でお話をされていて、「良かったなあ」と思いました。今は、「猫ふんじゃった」と一緒に弾く、新しい曲の練習に励んでいます。初めてのピアノ発表会で、ご家族皆さんの思い出深い曲を披露できるなんて、とても素敵なことだと思います。

先日レッスンに来た、小学3年生の生徒さんは、いつも自由奔放に、でも楽しそうにピアノを弾いています。よく指は動きますし、新しい曲も直ぐに譜読みが終わります。物事を掴むことに長けているようです。先週のレッスンでは、音符の話をしたのですが、「8分音符は1個だけ書くとき、ひら~とカーブの線を1本書くでしょ。同じ8分音符を何個か連続して書くときは、もちろん先程の音符を何個か書けばいいんだけれど、普通は音符の丸を書いて横棒でつなげて書くよね。この横棒は、先程の1個だけ音符を書いた時のカーブの線と同じ1本線なのよ。この横棒が2本線だったら、16分音符だよね。では、質問ね。この横棒が、3本線だったら何音符になるんだろうね。4本線になったら何音符になるのかな。算数が得意だから、ちょっと考えたらわかるんじゃない。これは宿題ね」と音符と質問を書いてお渡ししました。

お教室の出口で、「20音符?23分音符?」と言うので、「いろいろ言っていたら、そのうち当たってしまいそうだね。でも、よく考えて来週教えてね」と生徒さんにお話して、レッスンに同席していたお母様には、「答えが合っているとか間違っているとかではなく、う~んと考えて悩んでいただくことが目的なので、ヒントなしでお願いします。でも、たぶん答えは自力で出せると思います」と話して、承知していただきました。

そして、別れて10分も経たないうちに、レッスン室をノックする音がして、見ると先程の生徒さんの姿がありました。ゼーゼーハーハーと肩で息をしていて、全速力で走ってきた様子でした。ドアを開けると、その生徒さんは「32と64!」といきなり宿題にしていた音符の名前を答えて、私が「正解!」と言った瞬間、「よっしゃ~」と声を上げて、すぐさま走って帰っていきました。

一瞬の出来事でしたので、私もちょっとびっくりしましたが、早く答えを伝えたいという気持ちが伝わり、とても嬉しく思いました。

それぞれの生徒さんが、上達しながら尚且つ毎回のレッスンが楽しいと思っていただけますように、これからも精進していきたいと思います。

最近の投稿

- お子様の発表会に向けた練習

- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間

- 春のお子様の生徒さんの様子

- ベートーヴェンが作曲家になる過程

- ヘンデルのお話

- 新しいクラシック

- どうぶつとクラシック

- オーケストラの日

- 他の先生から引き継いだ生徒さん

- 大人の生徒さん方の様子

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)