(この記事は、第264号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、参加したピアノ・コンクールのお話です。

昔は、ピアノ・コンクールと言うと、日本音楽コンクールと、毎日新聞社が主催しているため通称「毎コン」と呼ばれる全日本学生音楽コンクール、もう少し近年になりますとピティナ・ピアノコンペティションなど、かなり数が少なく、相当上手な方が、先生に「コンクールを受けてみたら?」と声をかけられて参加するもので、参加するだけでも「すごい!」というイメージがありました。

しかし現在では、ピアノ・コンクールの数も相当多くなり、幼児の部から大学を卒業した大人、35歳以上の部、40歳以上の部、50歳以上の部など、かなり幅広い年代の方が参加できるようになりました。アマチュア部門(音大などでピアノを専攻していない方)を設けるコンクールも見かけるようになり、コンクールが、演奏家を目指す登竜門という位置づけから、自分の実力を試す場にもなってきています。

演奏する曲目についても、課題曲だけのものから、課題曲・自由曲を数曲用意して参加するもの、自由曲(複数)だけでよいもの、自由曲1曲だけでよいものなど様々です。

自由曲のみで参加できるコンクールは、ほとんどの場合制限時間がありますが、苦手な曲を避けることができ、自分の好きな曲や得意な曲目1つで参加できますので、コンクールの敷居はかなり低くなります。

さて、私事ですが、先日ピアノ・コンクールを受けてみました。昨年あたりから、15分以上の長い曲を練習していて、その曲だけで受けられるコンクールの存在を知ったことがきっかけです。

コンクールの名前も、審査員の先生方のことも、会場も、何もかもが初めて聞くものばかりでした。予選と本選の2段階で、予選を通過しますと、2週間後に本選が行われます。

予選の申し込みをして、しばらくしてから、受験番号の通知と連絡事項の案内が郵送されてきました。

予選当日、受付を済ませますと、控室の場所や、おおよその演奏開始時刻、演奏時間の説明がありました。

ホールのロビーには、開催される部門とその開始時刻、エントリーナンバーとその方の演奏曲目などが張り出されていました。

バッハからベートーヴェン、ショパン、ラフマニノフ、デュティーユ、ドビュッシー、チャイコフスキー、リスト、ガーシュインなど、自由曲のみのコンクールなので、思った以上に色々な作曲家の曲目が並んでいて、大変興味深く、観客として全部聴いたらとても面白いのではとも思いました。

説明された時間に舞台袖に移動しましたが、予定よりもだいぶ進行が早くなっていました。欠席された方がいたようで、他の部門でも複数の棄権者がいたようです。これは、コンクールではよくあることです。

会場は、今回初めてでしたが、木をふんだんに使った落ち着きのある内装で、舞台にはスタインウェイのフルコンサート用ピアノが置かれていました。

予選の演奏ですが、妙に緊張して、演奏を始めて割と早い段階で、今まで間違えたことがない箇所でミスをしてしまいました。一瞬音の迷いがあり、弾いたら今まで聴いたことがない、ありえない和音になってしまい、自分で「えーーっ?」と大変驚きました。その後は、割とよかったところもありつつ、つまらないミスもあったりで、全体的にはかなりイマイチな演奏になってしまいました。

まさかの予選敗退かと、不安を感じながら結果発表を待ちました。

結果は、当日中に、通過した人のエントリーナンバーがロビーに張り出される仕組みです。私の番号もあり、なんとか予選を通過することができました。審査員の方々からの、簡単な講評もいただきました。

そして2週間後、いよいよ本選の日です。

本選の日まで、何回も自宅での練習やレッスンを録音して、注意されていることを確認したり、本番と同じピアノをレンタルできるスタジオを探して練習したりと、いろいろと工夫して練習をしてきました。

舞台に上がって、予選よりも若干落ち着いて弾き始めたわけですが、またもや一瞬の音の迷いからミスをして、そこから動揺してしまい、全体的には、予選の時以上にイマイチで「これは全然ダメだったな」という出来になってしまいました。

長さのある難しい曲を選んだわけですが、時間をかけて練習をして、そこそこの自信もあり、もしかしたら入賞とかできるかもと思っていたこともあり、自分で自分にがっかりしたという感じです。

結果は、その日全部門が終わった夜に、舞台上で発表されました。もちろん?入選止まりで入賞はできず、大変残念な結果に終わりました。

先生に、早速ご報告したところ、音の聴き方と力抜きをすると、本番の緊張対策や演奏が随分違ってくるというご指摘を受けました。

審査員の先生は、講評の時に、もっと楽譜を読むことや、楽譜の一部だけでも書いてみると、もっと音楽の風景やイメージが変わってくるというお話をされていました。

練習をたくさん行うと自信がついてくるものですが、どうもそれだけでは、本番で上手に弾くことはできないようです。

もちろん、音はすべて覚えていて、弾き方などもすべてわかっているはずですが、なんとなく指を動かすだけになっていて、本当に頭で音楽を理解して弾いていなかった箇所がミスに繋がってしまったのかと思いました。

やはり、結果以上に、練習の成果が全然発揮できなかったことは、がっかりして落ち込みますし、かなり後ろ向きな気分にもなるものです。

気分をどう立て直すのか模索しているところですが、やはりリベンジすることが一番なのではないかと思っています。力を出しきったという、すっきりした清々しい気持ちで弾き終えることができるように、また精進したいと思います。

(この記事は、第263号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、今年がメモリアルイヤーとなる音楽家のお話です。

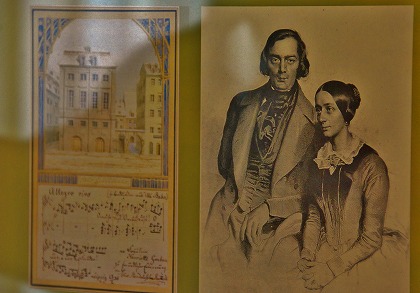

2019年がメモリアルイヤーとなる有名な音楽家は、オッフェンバック(生誕200年)、クララ・シューマン(生誕200年)、レオポルト・モーツァルト(生誕300年)です。

オッフェンバックは、1819年にドイツで生まれた作曲家で、のちにフランスに帰化しました。オッフェンバックという名は、父親の出身地(ドイツのオッフェンバッハ・アム・マイン)からとったペンネームで、本名はヤーコプ・レヴィ・エーベルストとなります。

オペレッタ(小さなオペラ)の原型を作った作曲家と言われ、「シャンゼリゼのモーツァルト」と当時から有名な音楽家であるロッシーニに評されるほど、美しいメロディーを数々生み出しました。

日本では、運動会の曲として誰もが聞いたことがある「天国と地獄」という音楽は、当時大ヒットをしたオペレッタ『地獄のオルフェ』の中に登場します。

しかし、成功をおさめたオッフェンバックですが、経営していた劇場は慢性的な赤字に苦しみ、彼の風刺の効いた作品は、知識人からの批判も多く、「オルフェ論争」と言われる論争も巻き起こしました。

同じ年に同じドイツで生まれたもう一人の音楽家が、ロベルト・シューマンの妻、クララ・シューマンです。

父にピアノの手ほどきを受け、9歳の時にライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏会でデビューし、19世紀を代表するピアニストとして活躍しました。

当時のオーストリア皇帝から「天才少女」と呼ばれ、ショパンからも「僕の練習曲集を弾ける唯一のドイツ人女性」と絶賛されました。リストには、ピアノだけでなく作曲家としての能力も高く評価されていたのですから、いかに素晴らしい音楽家であったのかが想像できます。

クララがデビューした年に、クララの父に弟子入りしたのが、のちの夫となるロベルトですが、クララの父から結婚を猛反対され、父との確執が生まれていきます。裁判まで起こし、父に勝訴してクララは20歳の時にロベルトと結婚をします。父と和解したのは、だいぶ後になってからのようです。

当時大変有名な音楽家だったクララの父は、クララを「第2のモーツァルト」にするべくレッスンしていたそうですから、幼少期から光る才能があったのかもしれません。

ロベルト・シューマンとの間に8人の子供をもうけますが、妊娠中も精力的に演奏活動を続けました。

しかし、長男は1歳で死亡し、ロベルト・シューマンも、46歳の生涯の晩年は自殺未遂や精神病での隔離が続き、三男もロベルトの精神障害が部分的に遺伝したことが原因で自殺しています。

ロベルトの死後、それまでも親交が深かったヨハネス・ブラームスと恋愛関係になったという説もありますが、いずれにしても、波乱万丈の人生だったと言えるでしょう。

クラシック界の天才中の天才と評されているモーツァルトもまた、クララ・シューマンと同じく、父親のレオポルト・モーツァルトから手ほどきを受けました。

レオポルト・モーツァルトは、宮廷管弦楽団のヴァイオリニストや宮廷作曲家、またヴァイオリン教師としても活躍していました。彼が出版した『ヴァイオリン奏法』は、史上初めてヴァイオリンの教授法を論理的に解説した本で、世界各国で翻訳され出版されました。

レオポルトは、息子であるヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトに音楽の手ほどきをしただけでなく、ヨーロッパ中の国々に家族で演奏旅行に出向き、各地の王侯や貴族の前で息子に演奏をさせて、モーツァルトを売り込みました。いわゆるステージパパですね。

後に父と子の間には確執が生まれていくのですが、今日でもこれだけ世界的にモーツァルトの作品が演奏されていることを考えますと、レオポルトの功績は大変大きく、なおかつ大成功を収めたと言えるかと思います。

音楽作品そのものだけではなく、作曲者の背景にあるものも知りながら、今年も楽しく音楽に関わっていきたいものですね。

(この記事は、第261号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、今年の秋に行われた第87回日本音楽コンクールのお話です。

日本音楽コンクールについては、以前もお話しましたが、現在、日本の音楽コンクールの最高峰とも言われ、若手音楽家の登竜門となっています。

今年は、ヴァイオリン部門、作曲部門、トランペット部門、クラリネット部門、ピアノ部門、声楽部門が開催されましたが、最近NHKで、「響け、私のヴァイオリン」というタイトルでヴァイオリン部門を取り上げたドキュメンタリー番組が放送されたので見てみました。

ヴァイオリン部門は、最初の第1次予選が、8月27日から3日間かけて行われ、110人が参加しました。予選は3次予選まであり、例年最後の本選に進めるのは4人だけという大変厳しく狭き門になります。

審査は9人の審査員による加点式で、1人25点の持ち点があり、最高点と最低点を削った残りの合計で競い合います。

第1次予選の課題曲は2曲で、基礎的な演奏能力を審査します。

課題曲の1つであるモーツァルト作曲のヴァイオリン協奏曲第1番は、小学生でも演奏できるほど技術的には難しくありませんが、シンプルで、音階が多く出てくるので、ちょっとしたミスでも目立ってしまいます。技術がそのまま露呈し、機械的な演奏になってしまう可能性もあり、演奏者泣かせの曲でもあります。

最年少の15歳でコンクールに参加している方は、「モーツァルトが、私と同じ歳に書いた曲らしいので、気品溢れているけど、無邪気なところもあるので、真面目に弾くだけではなく、楽しく無邪気に弾けたらいいなと思っています」と話していました。

第2次予選は、8月30日、31日に行われました。難しい技巧の曲を、いかに弾きこなすかが問われますが、単に技術をひけらかすのではなく、高い表現力も求められます。

課題曲の1つは、ミルシテイン作曲のパガニーニアーナで、クライマックスでは高い音への跳躍が何度も登場して、まるでフィギュアスケートのトリプルアクセルを連発しているようだと、番組の中では解説されていました。

2次予選では、12人が合格し、3次予選へ進みました。この時点で、9割の参加者が姿を消したことになります。

第3次予選は、9月1日に行われました。バッハ作曲の無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番、イザイ作曲の無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番、ドビュッシー作曲のヴァイオリンソナタ、この3つの課題曲をリサイタルのように演奏します。単調にならず、性格の異なる3曲をいかに聴かせるのか、構成力と表現の幅が問われます。

この3次予選では、大学生3人と高校生1人の計4人が合格し、本選へ進むことになりました。

最年少15歳の参加者は、残念ながら本選へは進めませんでしたが、「3次予選まで来たので満足です。練習してきた曲は全部弾くことができたので嬉しいです。この1週間は、本当に充実していたので、コンクールだけど楽しかったです」と、とても笑顔で話していたのが印象的でした。

本選は、3次予選から2カ月近く後に行われ、オーケストラとの協奏曲が課題曲になります。普段、プロのオーケストラと一緒に演奏することは、なかなかできないので、それを目指して参加する方も少なくないようです。

本選の4日前には、リハーサルが行われますが、これがオーケストラとの初合わせとなります。1時間という限られた時間の中で、自分のイメージを指揮者やオーケストラに伝えなければなりません。

東京芸術大学2年生の荒井里桜さんは、ビデオカメラをセットして、録画しながらリハーサルを行っていました。昨年、東京音楽コンクールで優勝していますが、日本音楽コンクールは3回目の挑戦で、これまでは2次予選止まりだったそうです。

3次予選の課題曲のイザイの作品では、安定した技術と厚みのある音で強い印象を残し、ドビュッシーの作品では、緩急自在の演奏を披露し、音色の多彩さも表現して、ひときわ大きな拍手が会場を包み、大いに聴衆を魅了していました。

番組では、本選参加者の日常生活の密着取材もされていて、学食でランチをして女子トークを繰り広げている場面や、学校での練習風景も映されていました。

本選では、コンチェルトの中でも、作曲家の中でも一番好きなブラームスの作品を演奏していました。嬉しさの中の寂しさや、共感できる部分がたくさんあるところが魅力なのだそうです。太いけれど艶があって繊細な音を出したく、音を聴いたら誰の音かがわかるような、自分の音を求めているのだそうです。

東京音楽大学の関朋岳さんも、日本音楽コンクールの直前に行われた東京音楽コンクールで優勝しましたが、日本音楽コンクールは3度目の挑戦だそうです。

本選では、荒井さんと同じく、ブラームス作曲のヴァイオリン協奏曲を選んでいました。ブラームスは、厚みがあって重厚感があるイメージですが、愛情深く、もっと繊細な部分もあると思うので、美しさや繊細さ、心にタッチするような感動を届けたいと思って演奏しているのだそうです。

番組では、チャイコフスキーコンクールで優勝したヴァイオリニストの神尾真由子さんのレッスンを受けている様子も映されていました。

最初のフレーズを弾くと、すぐに「最初の音はどうやって出しているの?」と質問され、関さんが演奏すると「具体的には?」と聞き、関さんが返答に困っていました。「さあ弾くぞじゃなくて、決まっているの? 弾き方?」と再度聞いていて、関さんが「特に考えたことはないです」と答えると、即座に「えーっ!!」と驚かれる神尾さんの声が聴こえてきました。

「勢いで弾いていて、一つ一つの音の方向性が決まっていない。ビブラートをかけて弾くのか、たっぷり弾くのか、どうするのか。ここは、こういう音を出したい、だからこういうビブラートを使って、どのくらいの速さのビブラートで、どのくらいの幅のビブラートで、どのくらいの速さのボーイング(弓使い)で演奏するのかを考えられていない」と、ズバリと指摘されていました。

大変厳しいですが、プロの演奏家がどのような姿勢で音楽に向き合っているのか垣間見えたようで、とても勉強になりました。

本選参加者の中で唯一の高校生である、東京芸術大学付属高校の佐々木つくしさんは、日本音楽コンクールの本選に行けるレベルでないと、海外に出ても仕事をもらえないだろうし、本選でプロのオーケストラと演奏したいと思ってコンクールに参加したのだそうです。

まだあどけなさが残る可愛らしい高校生で、インタビューでも「質問、何でしたっけ? あれっ?」と、はにかんだ笑顔を見せていました。

3歳の時に、お母さんが趣味で始めたヴァイオリンを見て、「私も弾きたい」と思ってヴァイオリンを始めたのだそうです。先生が怖かったそうで、お母さんと一緒に怒られないように練習をしていたそうです。

本選では、子供のころから好きだったチャイコフスキーのヴァイオリンコンチェルトを選んでいました。楽譜には、細かくびっしりと書き込みがあり、いつも物語を考えながら演奏のイメージを膨らませているのだそうです。何度も、「歌う」という文字の書き込みがあり、感情をこめて歌うように演奏することが目標なのだそうです。

ご両親は、音楽を趣味でなさっていますが、いろいろな面で協力をされてきたそうで、3人でここまで来れたと話していました。

佐々木さんは、オーケストラとのリハーサルに制服姿で登場し、舞台上でもキョロキョロ落ち着かない様子が映しだされていました。もちろん、演奏中は堂々としていましたが、演奏が終わって指揮者に「良いと思います?」と聞かれても、「わからないです」と可愛らしい笑顔で素直に答えていて、オーケストラのメンバーが笑っていました。

指揮者が、「もうちょっと、こうしたいなあというのがあったら…」と聞くと、佐々木さんは少し時間をおいてから、「オーケストラを、置いていっているところはないですか?」と、逆に質問をしていて、指揮者が間髪入れずに、「大丈夫です、ちゃんとついていっています。一生懸命ついていっています。心配ないです。その時は、私のせいですから…」と答え、すぐに佐々木さんが「いえいえ」と答えていて、そのやり取りを聞いているオーケストラのメンバーが笑っているという、佐々木さんの人柄を垣間見た場面もありました。

5度目の挑戦となった東京音楽大学の福田麻子さんは、今回が最後の挑戦という気持ちで臨んだそうです。選んだ作品は、バルトーク作曲のヴァイオリン協奏曲第2番ですが、とても難解な作品だそうで、リハーサルでは指揮者も思わず「難しい」とつぶやいているシーンがありました。

最大の難所は、オーケストラとの合奏部分で、複雑なリズムと目まぐるしく変わる曲想、旋律の節回しも独特で、とにかく合わせにくいのだそうです。オーケストラとの共演は初めてだそうですが、自分の技量を上げるいい経験になると話していて、バルトークの神秘的な雰囲気や、人間らしさをを伝えたいのだそうです。

ヴァイオリン部門の本選は、10月28日に行われ、優勝は荒井里桜さん、2位は佐々木つくしさん、第3位は福田麻子さん、入選は関朋岳さんとなりました。

ちなみに、ピアノ部門では、小井土文哉さんが優勝し、本選出場者4人すべてが桐朋学園大学の学生さんという結果になりました。小井土さんは、昨年入選でしたので、今年こそはという意気込みで参加されたのかもしれません。

プロの演奏家としての、これからの成長と活躍を楽しみにしたいものですね。

最近の投稿

- 他の先生から引き継いだ生徒さん

- 大人の生徒さん方の様子

- 指揮者による音楽の違い

- 早春のピアノ教室

- 年明けのピアノ教室

- 2025年メモリアルイヤーの作曲家

- 日本音楽コンクールの話

- 町田樹が語るショパン

- クラシック音楽を支えるプロフェッショナルたち

- 晩秋のピアノ教室

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)