(この記事は、第241号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、ピアノコンクールのお話です。

コンクールには、プロを目指す人の登竜門的なものから、お子様や大人のアマチュアの方が気軽に受けられるものまで様々なものがあります。

自由曲1曲だけで参加できるものもありますし、大人のコンクールの場合、音大卒の有無や年齢で部門が分けられたりしますので、コンクールの敷居はだいぶ低くなってきています。

私自身も参加したことがありますし、生徒さん方もチャレンジしています。

しかし、自分自身や生徒さんが参加していますと、どうしても、その出番に意識が向きますので、他の方の演奏はじっくり聴けないものです。そもそも、コンクールなどの本番は、他の方の演奏がみんな自分よりはるかに上手に聴こえるものですし、ミスがあると自分まで動揺してしまいますので、あまり聴かないようにしています。

そのため今回は、自分も生徒さんも出場しない日本バッハコンクール全国大会に、一人の聴衆として参加してみました。

このコンクールは、バロック期のポリフォニーの作品を通して読譜力や演奏能力の向上を促し、音楽的基礎を育成する目的で開催されています。全国大会では、地区予選を勝ち抜いた方々が、次々とバッハの作品を演奏していました。

実際に、じっくりとそれらの演奏を聴いてみますと、いろいろと感じるものがありました。そのいくつかを、挙げてみました。

1. 楽器を鳴らすという意識を持つ

コンクールでは、次々と演奏者が変わっていくわけですが、当然ながら演奏者が変わるとピアノの音色が変わります。その中で、ピアノという楽器が鳴っているという印象を残すことができるかは、思ったよりも大きいと感じました。

ピアノの鍵盤を下げれば音が出るわけですが、ピアノが持っている本来の音を引き出しているか、単に鍵盤を下げているだけか、これは大きな差があります。

ピアノを弾いていると、どうしても曲を間違えないで弾く事に集中してしまいますが、美しい良い音で弾けているかを常に意識したいものです。

2. テンポ

テンポが速い曲を弾く時に、少しでも速くなってしまうと、思った以上に気になるものです。

本番で緊張して速くなってしまったり、いつもテンポが安定しないという問題を抱えている方は少なくないと思いますが、弾いている方以上に、聴いている方は気になるかもしれません。練習では、メトロノームなども上手に活用するとよいですね。

3. 最後の音の意識を持つ

レッスンでも、曲の最後の音を弾いた瞬間に、「終わった」と気を抜いてしまったり、曲の最後の方になると気が緩んでしまう方を見かけることがありますが、今回のコンクールでも、最後の音の意識が弱く、音の切り方が揃っていない方を意外と多く見かけました。特に、最後の音でペダルを使用している場合は顕著です。

最後の音の印象が、全体の印象を左右しますので、音の切り方まで気を配って弾きたいものです。

4. バッハの作品を弾く時の左手

バッハに代表されるバロック期の作品は、メロディーと伴奏という作りではなく、すべてのパートがメロディーという作りで、メロディー同士の絡みが魅力の一つです。

ピアノで演奏する場合、どうしても効き手である右手が優位な弾き方になってしまう事が多く、左手の意識は少なくなってしまうようです。そうなりますと、左手の演奏が平坦になって表情が乏しくなってしまいます。

「右手は良いんだけどねえ・・・」という演奏ではもったいないですし、作品の魅力があまり伝わらないので、左手への意識を忘れないようにしましょう。

5・演奏中の体勢

演奏中の自分自身の体勢は、あまり気にされていない方も多いと思います。

聴衆として舞台で見ていますと、演奏に集中して聴きたいのに、演奏者の体の動きが多いと気になってしまい、集中を妨げられているようにも感じてしまいます。

音楽に乗って弾く事は大切だと思いますが、時々録画などして、演奏中の体の動きについてもチェックすると良いでしょう。

6. コンクールの結果

どの方が受賞するのか、予想しながら聴いていましたが、予想通りに入賞した方がいる一方、ノーマークだった方が入賞したケースもありました。

ダントツで上手な場合は、もちろん1位になりますが、コンクールでそのようなケースは少なく、同じくらいの実力の方が多く集まる場合が圧倒的に多いものです。

ちょっとしたところで評価が分かれたり、審査の方法によっても結果が変わるので、あまり結果に囚われ過ぎない方がよいのかもしれません。

このようなコンクールを聴きに行くのも、プロのコンサートとは違った音楽の楽しみ方ができ、また、ご自身の演奏の参考にもなると思いますので、お勧めしたいと思います。

(この記事は、第240号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、日本音楽コンクールのお話です。

日本音楽コンクールは、日本で最も伝統がある音楽コンクールで、第1回目は1932年に開催されています。クラシック音楽の本場である西洋でも通用する音楽家の育成を目的に始められました。現在、日本の音楽コンクールの最高峰とも言われ、若手音楽家の登竜門となっています。

このコンクールには、毎年審査対象となる4部門と、3年に一度審査対象となる6部門があります。毎年審査対象となるのは、ピアノ、ヴァイオリン、声楽、作曲で、3年に一度は、オーボエ、フルート、チェロ、ホルン、クラリネット、トランペットです。

これまでに、ヴァイオリニストの江藤俊哉さん、諏訪内晶子さん、千住真理子さん、作曲家の一柳慧さん、中田喜直さん、三善晃さん、湯山昭さん、ピアニストの小林仁さん、舘野泉さん、中村紘子さん、フルート奏者の宮本明恭さんなど、日本を代表する演奏家の方々が、このコンクールで優秀な成績を残しています。

現在、このコンクールは、毎日新聞社と日本放送協会(NHK)の主催となっており、コンクール本選会の模様は、NHKのBSやFMで放送されますが、昨年秋に開催されたピアノ部門の舞台裏を密着取材したドキュメンタリー番組が12月に放送されたので見てみました。

ピアノ部門は、9日間かけて第1次予選から第3次予選までが行われ、その後、本選へと進み優勝者が決まります。

17歳から29歳までが参加でき、昨年は202人が第1次予選に参加、そのうち47人が2次予選へと進みました。その中から9人だけが第3次予選に進み、最後の本選に出場できたのは、わずか4人です。

審査員は、音大の教授やピアニストなど9人で、25点満点で採点し、最高点と最低点はカットして、残り点数の合計が得点となります。

番組の中では、5年前のコンクールで優勝したピアニストの反田恭平さんがコンクールについて語る場面があり、以下のように話していました。

「コンクールは、出場した方の人生がかかっているもので、自分の個性を審査員に目を付けてもらえるように、記憶に残る演奏をしなければならない。コンクールだけれどオーディションの様な感じで、夢を掴もうとする人がたくさんいるのだから弾けて当然であり、コンクール独特の緊張感も味方にして場を制した者だけが覇者となる。コンクールに勝つ意味は、第1位という肩書が付く、それが全て。それで、プロとして、1人の人間として自立させてもらえる。」

第1次予選は、課題曲6つの中から1曲10分程度の演奏を行います。第2次予選は、以下の3つの課題それぞれの曲を選び、20分程度演奏します。

課題1: 練習曲、基本的なテクニックなどが見られる

課題2: ショパンの作品、表現力や資質が問われる

課題3: ラヴェル、ドビュッシー、フォーレから1曲、音楽のセンスを問う

第3次予選は、35分の演奏時間があり、バッハ、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンから1曲以上、シューベルト、ショパン、シューマン、リスト、ブラームス、フランクから1曲以上選びます。

本選は、ピアノ協奏曲12人の作曲家の作品から選びます。本選の前日にリハーサルがあり、60人のオーケストラと初顔合わせとなり、1人1時間のみ練習ができます。ピアノ協奏曲は1曲で30分くらいはかかるものなので、いかに少ない時間なのかがわかりますね。

本選の選曲は人それぞれですが、ご自身の思いや演奏の特性、オーケストラとの演奏効果も考えて選んでいるようです。

今回、本選に残った4人の中には、最年少17歳で初参加の高校生がいました。

本選出場が決まった時には、「憧れのコンクールで、まさか自分が本選に残ってしまうなんて思ってもいなかった」と語っていました。同級生の話では、どこまでもストイックで、真面目だけど頑張りすぎな感じもある人なのだそうです。

本選では、プロコフィエフのピアノ協奏曲第3番を演奏しました。「派手な演奏効果があって、ちょうど今の自分の弾き方や演奏の仕方に合っている。和音の使い方が印象的」と話していました。

汗をかきながら、エネルギッシュな演奏をされていて、本選演奏後にはブラボーの声が上がっていました。

インタビューで練習時間について聞かれると、毎日9時間くらい練習していて、朝4時間弾いて、その後は弾けるだけ弾くのだそうです。高校で授業を受ける時間と睡眠時間以外は、ピアノの練習をしている感じですね。

他の本選出場者では、東京芸術大学の大学院生で、今回が3回目の挑戦、前回も本選に出場した方は、サン=サーンスのピアノ協奏曲第2番を演奏しました。「身を削って弾くのだから、心から好きで、曲の魅力を何時間でも語れるくらいの曲を弾きたい。自分の特性で、音がパワフルに出るタイプではないので、そういう曲ではなく、叙情性や心情の吐露を表現したい」と語っていました。

演奏後には、ブラボーの掛け声があちこちで上がっていました。「盛り上げてくれたので、とても楽しかった」と演奏後のインタビューに答えていました。

5回目の挑戦で桐朋学園の大学院修士1年の方は、ショパンのコンチェルト第1番を演奏しました。「自分のすべてを出す気持ちで、オーケストラとの掛け合いを楽しんで弾きたい」と語っていました。

もう一人の本選出場者は、東日本大震災でピアノを弾くどころではない生活を経験された方です。予選の演奏中、ピアノの弦が切れるアクシデントがありましたが、無事本選に進まれました。本選では、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番を演奏しました。演奏後のインタビューでは、「パワーがもたない感じで大変だったけど、気持ちよく弾けた」と話していました。

本選演奏後、お客さんもたくさん残っているロビーに結果が張り出されました。

優勝したのは、最年少の高校生です。この結果を見た瞬間、ご本人は笑顔を見せず、とても戸惑っている表情をしていました。

「ビックリしているけれど、これで終わりではないので、次に繋げていける欠点や課題がたくさん見つかり良い収穫になった」とインタビューに答えていました。本当にストイックな方だと、改めて感じました。

第2位は、3回目の挑戦の芸大大学院生で、観客による投票で決まる聴衆賞も受賞しました。「1位の方はとても上手で、優勝は少し羨ましいけれど、聴衆賞がもらえて嬉しい」とインタビューに答えていました。

3位は、5回目の挑戦で桐朋学園大学院生の方で、涙を浮かべて喜んでいました。

東日本大震災を経験された方は、入選となりました。悔しさを感じていたようですが、「今の実力が出たかな。自分の中でも明確に成長を感じられる期間だったので、これからの音楽人生のためになると思う。これからも頑張っていきたい」と話していました。

いろいろなドラマがあるコンクールの裏側が見れて、とても興味深い番組でした。3月にはコンクール受賞者による演奏会も行われますので、実際に生で演奏を聴かれるのも良いのではないでしょうか。

(この記事は、第238号のメールマガジンに掲載されたものです)

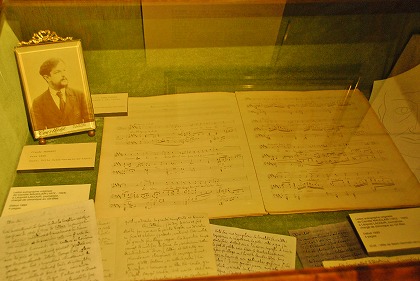

今回の「たのしい音楽小話」は、今年没後100年となるドビュッシーのお話です。

クロード・ドビュッシーは、近現代を代表する音楽家でフランスを代表する音楽家でもあります。印象派の代表として紹介されることも多いですね。

1874年に、モネが「印象、日の出」という絵画を発表し、それ以前からフランスで起きていた芸術運動が「印象派」「印象主義」と呼ばれるようになりました。代表的な画家として、マネやルノワールなども有名です。

ドビュッシー以前の音楽家、例えばショパンなどもそうですが、当時はサロンなどで芸術家や作家などとの交流があり、お互いに様々な影響を受けていました。今でいう異業種交流会のようなものでしょうか。ドビュッシーも、当時の詩人たちの作品に音楽を付けるなど、大いに刺激を受けたようです。

しかし、ドビュッシーが影響を受けたのは、画家や詩人たちだけではありません。

ドビュッシーが活躍していた当時、ワーグナーブームが起こっていて、ワーグナーの音楽に影響された音楽家がたくさんいました。ドビュッシーもその一人です。また、ロシア人で、長年チャイコフスキーのパトロンでもあったフォン・メック夫人の子供たちのレッスンをしたり、夫人の連弾相手もしていたので、ロシア音楽にも身近に接していたようです。フランスはカトリックの国なので、教会音楽も身近にあり、そして、パリ万博でジャワのガムラン音楽や日本のジャポニズムなど東洋の文化に接して大きな影響を受けました。

このような多国籍の芸術や文化に接していたからなのか、ドビュッシーの音楽は独特です。

ドビュッシーの音楽には、バッハのような厳格さはなく、モーツァルトやベートーヴェンのようなカチッとした形式美の音楽でもありません。また、ショパンのように人のいろいろな感情が込められたり、センチメンタルな感じの音楽でもありません。

ドビュッシーの音楽には、独特の透明感や曖昧さがあり、記憶や想像力から引き出された自然美を表現したような作風や、ふわっと宙を漂っているような重力を感じさせない作品は、初めて弾くと、その独特の音の響きに戸惑う事もあるでしょう。

モーツァルトやベートーヴェンの作品を練習している時は、たとえ知らない曲であっても、音の間違いが聞き取りやすく、自分で練習をしていても、「あっ、今、間違えた」と気が付きやすいものです。

しかし、ドビュッシーの場合は、元々不思議な音の響きなのか、それとも譜読みが間違っているのか、耳が音の響きに慣れるまでは判断が少々難しいところがあります。もちろん、練習していくうちに音の響きに慣れるので、モーツァルトやべートーヴェンの曲を練習している時と同じように、譜読みの間違いも気が付く事になりますが。

私自身も、初めてドビュッシーの音楽を練習した時、その独特の音の響きに大変戸惑い、いつもよりも譜読みに時間がかかったことを覚えています。変な音の響きと思いながら弾いていたので、なかなか音が覚えられず苦戦していました。

しかしその状態を通り過ぎますと、ドビュッシー独特の音の響きの美しさが理解でき、魅了され、フランス音楽全般に興味を持つきっかけにもなりました。

ピアノ教室に20年も通われている生徒さんなども、ドビュッシーやその後の時代のサティなどの音楽が大変お好きな方がおられます。もちろん、好き嫌いは好みの問題でもあるので、「ドビュッシーなどの音楽は、よくわからない。だからショパン以降の音楽は聴かない」という生徒さんもいらっしゃいます。

「戦場のメリークリスマス」などで有名な坂本龍一さんは、若かりし頃、自分はドビュッシーの生まれ変わりだと感じるくらいドビュッシーがお好きだったそうです。中学2年生の時に、ドビュッシーの弦楽四重奏曲を聴いて衝撃を受け、半年くらい毎日聴いていて、特に好きな第3楽章は、ピアノ譜に書き起こして和声を勉強したそうです。

「戦場のメリークリスマス」などを聴くと、坂本さんの音楽には、ゆったりとした柔らかい美しさを感じますが、ドビュッシーの音楽に通じるところがあるようにも思えます。

ドビュッシーは、モーツァルトやベートーヴェン、ショパンと比べると、ややマイナーなイメージが否めませんが、今年はドビュッシーを取り上げたコンサートなども多くあるようですから、ドビュッシーのマイナーなイメージを払拭する機会が多いかもしれません。もしかしたら、今年一年でドビュッシーにはまる方も出てくるかもしれませんね。

最近の投稿

- 他の先生から引き継いだ生徒さん

- 大人の生徒さん方の様子

- 指揮者による音楽の違い

- 早春のピアノ教室

- 年明けのピアノ教室

- 2025年メモリアルイヤーの作曲家

- 日本音楽コンクールの話

- 町田樹が語るショパン

- クラシック音楽を支えるプロフェッショナルたち

- 晩秋のピアノ教室

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)