(この記事は、第210号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、音楽を専門に勉強することについてのお話です。

東京芸術大学の学生さんの事を、略して芸大生と呼びますが、芸大生がどのような学生生活を送っているのか書いた本があり読んでみました。

東京芸術大学は、音楽を専門に勉強する人にとって、日本で最高峰にして最難関の学校です。

ピアニストの園田高弘さんや小山実稚恵さん、フジコ・ヘミングさん、舘野泉さん、若林顕さんなども、かつて東京芸術大学で学びました。

その他にも、ヴァイオリニストの葉加瀬太郎さんやサクソフォン奏者の須川展也さん、歌手の安田祥子さん(由紀さおりさんのお姉さん)、作曲家の瀧廉太郎さんや團伊玖磨さん、山田耕筰さん、中田喜直さん、芥川也寸志さん、指揮者では山本直純さんや小林研一郎さんなど、書ききれないほどの有名人がすらりと並びます。

通常、音楽を専門に学ぶ音楽大学は、その名の通り音楽だけの単科大学である事がほとんどですが、芸大の場合、美術系の学部があるのも大きな特徴と言えます。平山郁夫さんや横山大観さん、岡本太郎さんなど日本の美術界の巨匠と呼ばれた方々もここで学びました。

さて、芸大生のうち、音校と呼ばれる音楽学部の学生は、どのような人たちなのでしょうか? 芸大生でなくても、そもそも音大の学生は、どのような感じの人達で、どのような学生生活を送っているのか謎ですよね。

まず、入学に関してですが、入学前から芸大の教授や、元教授などに習っている事が当たり前のようです。

これは芸大に限った話ではないのですが、入りたい音大の先生にあらかじめ習う事は本当に多く、むしろそうでない方は、ほとんどいないくらいです。

ただ、小さい頃からずっとそのような先生に習う事は難しいので、今習っている先生から紹介していただくとか、夏期講習会などのレッスンでご縁を作っておき、そのツテを利用したりします。

地方に住んでいる場合、受験の何年も前から、大都市に住んでいる先生のレッスンを受けるため、新幹線などで通う事も珍しくありません。

レッスンも月謝ではなく、レッスン1回でいくらという形で、交通費にレッスン代と経済的負担は大きくなります。それでも、親御さん自身が芸大に憧れていて、自分は入れなかったから、せめて子供にはという思いもあるのかもしれません。

ピアノやヴァイオリンは、2・3歳から始めることがとても多く、小学校入学くらいから始めると、スタートが遅くてハンデがあると言われるくらいです。

そして、芸大入学前には、有名なコンクールで上位を取る常連だったり、既にコンサートでお客さんを呼べるくらいの人たちも珍しくありません。

ちなみに、入学前から芸大の教授などに習うということは、芸大に入るためにはコネが必要という訳ではありません。

芸大という最難関の学校に入る為には、高度な演奏技術が必要で、その高い技術を身に付けるためには、そのようなレベルの先生に習う必要があり、そのような先生は最難関の芸大に多くいらっしゃるという事のようです。

入学試験では、自分が指導している生徒を審査することは出来ないようなので、公平性は保たれているようです。

個人的な感想ですが、自分が果たせなかった夢を子供に託すというのは、一見美しい話に聞こえますが、危険な面もあるのではないかと思っています。

お子様に対する親御さんの本気度という面では素晴らしく、音楽教室でも、親御さんの熱心さがお子様の上達に大きく影響している事は、多くの講師と意見が一致するところです。

しかし、子供の意思をくみ取り、その個性を伸ばす事よりも、自分の夢を押し付ける事に注力することにもなりかねません。子供は、親の期待に応えようとしますので、そうなる可能性は高いでしょう。

現に、芸大に入って才能も抜群だった人が、卒業後「義理を果たした」と言って、楽器をキッパリと辞めてしまった例もあるようです。

とても小さい頃からピアノや音楽を習わせる場合、お子様自身が、「やってみたい」と言える年齢ではない場合も多いのです。

きっかけは、親御さんの「音楽をやってみたら?」「ピアノを習ってみたら?」という事であっても、お子様が「やらされている」という気持ちではなく、楽しいから音楽を勉強しているとか、好きだからピアノを弾いているという気持ちになってもらう事の大切さを改めて感じました。

(この記事は、第209号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、人と音楽の結びつきについてのお話です。

ピアノのレッスンの時にも、曲を書いた作曲家や当時の時代背景の話をすることがありますし、クラシック音楽の楽譜やコンサートなどの解説にも歴史に関わる事がよく書かれています。

音楽史と言われるもので、音楽大学などでも授業の一つに組み込まれています。

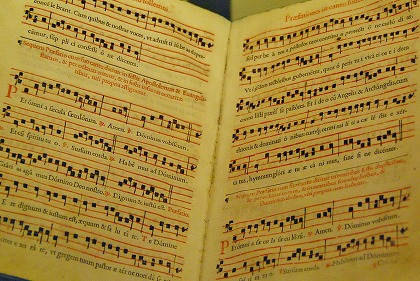

クラッシック音楽のスタートは、グレゴリオ聖歌と呼ばれるもので、キリスト教の宗教音楽です。

グレゴリオ聖歌は、グレゴリウス1世という当時の教皇が、いろいろな地域で歌われていた教会の典礼のための聖歌を、楽譜に残し曲集としてまとめたものです。

現在の楽譜と異なり、4本の線を用いて、四角い音符を使用した楽譜となっており、一つのメロディーだけで作られた音楽なので、全員が一斉に同じメロディーを歌う音楽になっています。

その後、パリの観光名所としても有名なノートルダム大聖堂を中心に活躍した人々(ノートルダム楽派)が、複数のメロディーから出来た音楽を生み出していったのだそうです。

これが、ポリフォニー音楽と呼ばれるもので、バッハに代表されるようなバロック期の作品と同じ作りになっています。

いつも、みんなで同じメロディーを歌っているので、なにか変化が欲しくなり、「はもる」という事が生まれたのかもしれませんね。

ここまでは、クラシック音楽の成り立ちですが、音楽そのものは、グレゴリオ聖歌が誕生するもっと前から存在していたわけで、起源がどこになるのかも定かではありません。

西洋音楽の起源は、さかのぼると古代ギリシャ辺りだそうですが、西洋以外の東洋やアフリカ大陸、アメリカ大陸などにも、音楽はそれぞれ古代から存在していました。

実はもっとさかのぼり、人類の起源に登場してくるネアンデルタール人も、歌を歌っていたと言われています。まだ言語を持っていない状態で、歌を歌っていたとは驚きですね。

歌を歌う事で、コミュニケーションを取っていたらしいのですが、やがて後に登場する人類(現在の私達の祖先)が言語を持ち始めたので、何かを伝える意志疎通には言語を使用し、感情表現は歌を使用するように使い分けていったという説もあります。

人の赤ちゃんは、母体の中で人類の進化と同じような過程を経て誕生すると言われますが、言語は理解できなくても音楽には反応するという特性は、その表れなのかもしれません。

私達が今日、楽器を演奏したり音楽を聴いて楽しむのは、人類誕生の時から、生活の一部として結び付きがあったのですね。

(この記事は、第207号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、若手ピアニストのお話しです。

先日、友人とメールでやり取りをしている中で、日曜日にテレビで放映される「情熱大陸」に同じ職場で働いている人の息子さんが出ると言うので見てみました。

なんと、ピアニストの反田恭平さんです。

なんだか凄いピアニストである事は知っていましたが、それ以上の事は知らなかったので、とても興味深く見ました。

22歳の若手ピアニストである反田さんは、ロシアのモスクワ音楽院(チャイコフスキー記念音楽院)に首席(最高得点)で入学し、奨学金も与えられ、ピアノの勉強をされてきました。

モスクワ音楽院は、クラシック音楽の世界最高峰のアカデミーで、ここの学生や出身者、教えている教授には有名な演奏家や音楽家が数多くいます。

4年ごとに開催されるチャイコフスキーコンクールも、このアカデミーのホールが使用されています。

ほとんどのピアニストは、いや、多くの音大生でも、3.4歳くらいからピアノを習い始め、小さい時から毎日何時間も練習をして、ピアノ漬けの毎日を送ります。

しかし、反田さんは、始めた時期は4歳と早い方ですが、本格的にピアノを習ったのは12歳からなので、かなり遅く、とても珍しいパターンです。

それでも、桐朋学園の奨学金を授与され、高校在学中に日本音楽コンクールで優勝するのですから凄いですね。

クラシックのピアニストというと、見た目から真面目なイメージを想像しますが、実は結構今どきの? 風貌で、これもまた驚きました。

コンサートでは、演奏する間近になって靴下を忘れた事に気付き、どうするのかと思いきや、観客から見える方の両足を油性ペンで真っ黒に塗って、まるで黒い靴下を履いているかのように装った、面白いシーンも放映されました。

演奏が始まると、大量の汗をかきながら、とても情熱的な音楽を奏でていました。

物凄く指が動き、難曲も軽々と弾きこなしていて、演奏のシーンは少ししか放映されませんでしたが、やはり凄いピアニストである事は十分に伝わってきました。

日本でのデビューコンサートを、サントリーホールで開催し、しかも、2000席が完売という人気ぶりにも納得ですね。

この番組を見て、次は生で演奏を聴いてみたいと思われた方も多かったのではないでしょうか。

若手なので、これから、さらなる飛躍が期待できるかと思います。

番組の中で、「音楽家になりたい」と発言されていましたので、ピアノ演奏以外での音楽活動もされるのかもしれませんね。

最近の投稿

- 大人の生徒さん方の様子

- 指揮者による音楽の違い

- 早春のピアノ教室

- 年明けのピアノ教室

- 2025年メモリアルイヤーの作曲家

- 日本音楽コンクールの話

- 町田樹が語るショパン

- クラシック音楽を支えるプロフェッショナルたち

- 晩秋のピアノ教室

- 3か月でマスターするピアノ

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)