(この記事は、第205号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、ショパンに触れた旅行のお話です。

8月上旬にヨーロッパを旅行しました。ヨーロッパのどこかというと、ポーランドです。

ヨーロッパ旅行と言うと、フランスやイタリアなどが真っ先にイメージされ、行ってみたい国としても人気がありますが、ポーランドにピンと来た方は、なかなかのクラシック通と言えるかもしれません。

ポーランドは、アウシュヴィッツ強制収容施設やヴィエリチカ岩塩鉱などが有名で、近年では、ボレスワヴィエツ陶器も人気です。

(アウシュヴィッツ強制収容施設)

(ヴィエリチカ岩塩鉱)

ですが、忘れてはならないのが、ピアノと切っても切れない超有名人ショパンが生まれた国という事ですね。

羽田空港からドイツのミュンヘン経由で、合計13時間半をかけて、ワルシャワ・フレデリックショパン空港に到着しました。

(ワルシャワ・フレデリックショパン空港)

ショパンの名前が付いた空港ですが、至る所にショパンというわけではありませんでした。もっとも、夜着いて、すぐホテルへ向かったので、気が付かなかったのかもしれませんが。

ワルシャワでは、ショパンの心臓が埋め込まれている聖十字架教会や、ショパン博物館、ショパンがピアノを弾いたという三位一体プロテスタント教会などを巡りました。

(聖十字架教会)

(ショパン博物館)

(三位一体プロテスタント教会)

ショパンは、20歳でワルシャワを離れ、ウィーンへ行き、その後はパリに移動して音楽活動を行っていました。生前、ポーランドに帰ることをずっと望んでいましたが、叶うことなく生涯を終えました。そして、死後、ショパンが残した遺言どおり、心臓だけがポーランドへ戻り、聖十字架教会の柱に埋め込まれています。

(聖十字架教会 ショパンの心臓が埋め込まれている柱)

5年に1度行われるショパンコンクールは、ここワルシャワで、ショパンの命日である10月17日の前後3週間にわたって開催されますが、命日だけは、コンクールを中断して、出場者も審査員もこの聖十字架教会のミサに参加されるようです。

(聖十字架教会の内部)

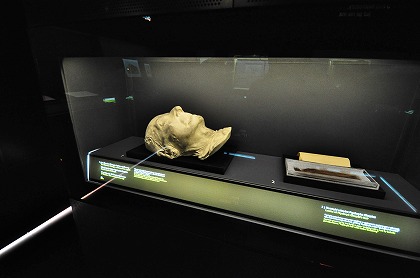

ショパンの博物館は、ショパンの足跡を辿る展示物や楽譜、ショパンの音楽を楽しめるコーナー、ショパンのサロンを再現したブース等があり、とても充実していました。お弟子さん方のリストや、直筆譜、手紙、ショパンの手の石膏(パリのジョルジュ・サンドのサロンにもありました)や、デスマスクなどもありました。

(ショパン博物・ショパンの足跡を辿る展示)

(ショパン博物・ショパンの足跡を辿る展示)

(ショパン博物・ショパンの音楽を楽しめるコーナー)

(ショパン博物・ショパンのサロンの再現)

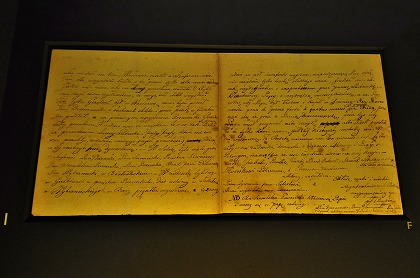

(ショパン博物・ショパンの手紙)

(ショパン博物・ショパンの手の石膏)

(ショパン博物・ショパンのデスマスク)

ショパンの音楽は、激しい部分もありますが、優雅で繊細、きめ細やか、そして儚さを感じる音楽ですね。

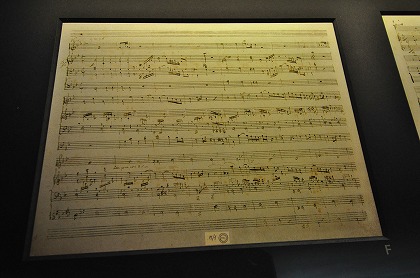

直筆譜や手紙を見ても、細くて丁寧で、きれいに書かれていて、まるで女性が書いたものかと思ってしまうほどの美しさでした。走り書きや、殴り書きの様な物は、全くありませんでした。

(ショパン博物・ショパンの直筆譜)

太く、がっちりと、たくましく書かれていたバッハの直筆譜などとは、全く異なるもので、「字は人を表す」という感じがしました。

その後は、ワルシャワの郊外にあるショパンの生家にも足を運んでみました。ワルシャワからバスで1時間くらいのところにあります。

(ショパンの生家・入り口)

ショパンの生家は、白くてかわいらしい、こじんまりとした平屋建ての建物で、ショパンの両親の肖像画などが飾られていました。

(ショパンの生家)

(ショパンの生家・内部)

(ショパンの生家・内部・コンサート用のピアノ)

(ショパンの生家・肖像画)

また、この生家の周辺は、公園として整備されています。色々な木々や植物が植えられていて、川も流れていました。まさに、ヨーロッパの絵画に出てくるような風景で、のんびりと散策している方も多く見かけました。

(ショパンの生家・公園)

(ショパンの生家・公園)

(ショパンの生家・公園)

(ショパンの生家・公園)

偶然にも訪れた日が、日曜日だったのですが、コンサートが行われる日でした。

生家のすぐ外に席が設けられていましたが、コンサートが行われるだいぶ前から満席となり、周りのベンチや花壇の淵などにも、次々と人々が座り、立ち見客も続出していました。

(ショパンの生家・コンサート)

(ショパンの生家・コンサート)

コンサートの開始を待っている方々を見ますと、日本のクラシックのコンサートとはだいぶ違う事に気が付きます。

日本でのクラシックのコンサートは、ある程度年齢を重ねた方が多く、後はもう少し若い女性客というイメージですが、ショパンの生家のコンサートは、そのような方々もいらっしゃいましたが、カップルやお子様連れの家族も思いの外多くおられました。

休日の野外コンサートで、しかも無料という事もあるのかもしれません。

驚く事に、10代の男性グループも来ていました。たまたま通りかかったというわけではなく、あらかじめコンサートを知っていて、それを聴く目的で来ている様子でした。日本では、まず見かけない客層なので、大変驚くと同時に、なんだか嬉しく感じました。しかも、彼らは演奏が始まると、とても熱心にじっと耳を傾けていました。

コンサートは、ショパンの生家の中に置かれている年代物のピアノを使用したもので、マイクで音を集めて、外のスピーカーに流すスタイルでした。直接目の前で演奏される訳ではないので、実は、それほど期待してはいなかったのですが、いざコンサートが始まってみますと、むしろこのスタイルの方が良いと思うくらいに、とても素晴らしいものでした。

目の前に広がる木々や草花、青空に、所々流れてくる雲を見ながら、木々が風になびく時の音や、時たま聴こえてくる鳥の鳴き声などの自然の音と、ショパンの音楽が見事に調和され、音楽も自然の一部であるという感覚を、初めて味わったような感じがしました。

(ショパンの生家・自然の中での音楽)

(ショパンの生家・自然の中での音楽)

(ショパンの生家・自然の中での音楽)

しかも、演奏も大変素晴らしく感動したのですが、演奏しているのは、なんと昨年行われたショパンコンクールに出場して、ファイナリストになったピアニストでした。聴き惚れると同時に、これほど上手でも、ショパンコンクールで賞が頂けないという厳しさを改めて感じました。

日本でも、このような広々とした自然に囲まれたところで、無料でクラシックコンサートが行われたらいいなあと思いました。

クラシック音楽のコンサートが、もっと身近に感じ、足を運ぶきっかけにもなるでしょうし、素晴らしい演奏をされるピアニストの方々にも、演奏する場が提供でき、双方に良い事のように思いました。

このポーランドの旅行記については、また「ヨーロッパ音楽紀行」のコーナーで詳しく書きたいと思います。

(この記事は、第203号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「音楽小話」は、クラシック音楽界に衝撃が走った話題です。

つい先日、ピアニストの中村紘子さんが死去されました。

ピアノを弾かれている方は、もちろんのこと、そうでない方でも、名前や顔をご存じの方は多いと思います。戦後、日本のクラシック音楽界をリードしてきた重鎮ですね。

世界的な指揮者である小澤征爾さんらと同じく、桐朋学園大学の「子供のための音楽教室」の第1期生として学ばれ、中学生の時に日本音楽コンクールピアノ部門で、第1位となり、天才少女として話題になりました。

翌年、NHK交響楽団の戦後初の世界一周演奏旅行に、ピアニストとして抜擢され、振袖を着てピアノコンチェルトを演奏されたそうです。

日本らしい装いというリクエストだったようですが、ピアノを弾く時には腕を上げたり広げたりするので、振袖の大きな袖はかなり妨げになり大変だったと思います。

その後、アメリカの名門音楽院であるジュリアード音楽院で学ばれ、ショパン国際ピアノコンクールで第4位、および最年少者賞を獲得されました。

国内外で演奏活動をされながら、ショパンコンクール、チャイコフスキーコンクール、浜松国際ピアノコンクールなど世界トップクラスのピアノコンクールの審査員を長く務められました。

その他にも、『ピアニストという蛮族がいる』『チャイコフスキー・コンクール』など執筆活動もされ、大宅壮一ノンフィクション賞なども受賞されました。また、紫綬褒章や、日本芸術院賞恩賜賞も受賞されています。

以前は、「ハウス・ザ・カリー」のテレビCMにも起用されていましたので、覚えている方も多いかと思います。

私が初めてピアノコンチェルトを聴きに行った時、中村紘子さんがソリストでした。

フリルの沢山ついた真っ赤なドレスを着て、颯爽と舞台に現れた姿は、本当に華やかで、ピアニストというのはこんなにも華やかで素敵なのだと衝撃を受けました。

オーケストラに負けないスケールの大きさとパワフルな演奏、時折見せるフレーズを終える時の手を振り上げる仕草は、なんだかとてもカッコよくて、惹きつけられたものです。

そのコンサートのインパクトの強さと感動の大きさを、手紙に書き、ファンレターを送りました。今、考えますと、何をしているのかと赤面してしまいますが、これが若気の至りなのでしょうか。

それから1か月くらい経ち、なんと中村紘子さんから、直筆のお葉書が届いたのです。

学校から帰りますと、母が少し興奮した様子で「中村紘子さんから、手紙が来ているわよ」と言いました。私もまさか、お返事が頂けるとは思っていませんでしたので、本当にびっくりしました。

モスクワの建物(ロシア国立図書館)が写された絵葉書に、このように書かれていました。そのまま、全文を書きます。

お便りをとても嬉しく拝見しました。

お返事が遅れてごめんなさい、

あなたのお便りを読んで、あなたの音楽に対する感覚の鋭さ、確かさにすっかり感心しました。

ピアノを学ぶとき、指先のことより何より実は一番大切なことは、聴く耳と心を鍛えることなのです。

あなたのピアノをいつの日にかコンサートでうかがうのをたのしみにしています。

中村紘子

このお葉書を頂いてから、何十年も経ちますが、未だに恩師から「あなた、もっとちゃんと音を聴きなさい」と注意されているので、まだまだだなあと反省せずにはいられません。

ご冥福をお祈りしつつ、「聴く耳と心を鍛える」というアドバイスを、これからも心に留めて、ピアノと向き合っていきたいと思います。

(この記事は、第199号のメールマガジンに掲載されたものです)

今回の「たのしい音楽小話」は、色々な顔を持つピアニスト、パデレフスキのお話です。

ピアニストは、コンサートホールなどで演奏活動をするわけですが、それだけではなく、他の事もしているピアニストは少なくありません。

その中で一番多いのが、お弟子さんをとって指導することだと思います。個人的に指導したり、音楽大学や音楽セミナー、講習会などで指導することもあります。また、コンクールの審査員などを務めて、講評することもあるでしょう。

また、ピアノとは別の音楽活動をされる方もいます。例えば現代ですと、バレンボイムやアシュケナージ等は、ピアニストでありながら指揮者としても大活躍しています。

これらは、本来の演奏活動に直結した仕事なので、イメージしやすいと思いますが、ピアニストは昔も今もたくさんいるので、もっと他のジャンルで活躍している方もいます。

その中でも、特に異色の存在と言えるのが、パデレフスキです。

パデレフスキは、ピアノの詩人と呼ばれたショパンの没後11年の1860年に、同じポーランドで生まれました(現在はウクライナ領となる村が生地)。

ワルシャワ音楽院の前身で学び、卒業後は母校で教鞭をとりました。

その後、ベルリンやウィーンに留学し、パリのデビュー・リサイタルを成功させ、フランスやドイツ、ロンドンやニューヨークでもコンサート活動を行いました。それと共に、作曲活動も行いますが、多忙のせいかスランプに陥ってしまいます。

スランプは辛いものですが、ちょうどその頃、政治に興味を持ち始めます。ヨーロッパは、第一次世界大戦の激動の時代でした。

パデレフスキは、とても演説が上手だったようで、第一次世界大戦後、ポーランド共和国となった際には、ポーランドの首相と外務大臣を務めました。

約1年、首相を務めた後は、現在でも大変有名なアメリカのカーネギーホールで復活コンサートを行い、演奏活動を再開させ、後進の指導も再開させます。

そして、ショパン全集であるパデレフスキ版の校訂を始めます。

ショパンの曲には、多くの種類の楽譜があり、かなりの違いがあります。ある楽譜には、小さいスラーがたくさん書いてあり、アクセントもたくさん書いてありますが、他の楽譜では、小さいスラーが無く、アクセントもだいぶ少なく書かれている事があります。装飾音符やペダルの指示も変わっている事が少なくありません。

どちらも同じショパンの作品でありながら、楽譜がかなり違うというのは不思議ですよね。

このような違いは、ショパンの楽譜が色々な国で出版されたことや、校正がショパン自身だけでなく、弟子や弟子以外の人でなされた事も要因となります。

ショパンについては、たくさんの資料があるため、むしろ色々な解釈があり、色々な楽譜が生まれるという事なのかもしれません。

ショパンの曲は、弾く人によってかなり表現に差がありますが、このような楽譜による影響も少なくないと思います。

ちなみに、パデレフスキ版は、ショパンの直筆譜と初版に基づいて作られた楽譜なので、ショパンの意図するものが読み取りやすい楽譜かもしれません。

ショパンの曲を弾いたり聴いたりする時に、同じポーランドのピアニストというだけでなく、ポーランドの独立のために活躍したパデレフスキを思い出してみましょう。

最近の投稿

- 大人の生徒さん方の様子

- 指揮者による音楽の違い

- 早春のピアノ教室

- 年明けのピアノ教室

- 2025年メモリアルイヤーの作曲家

- 日本音楽コンクールの話

- 町田樹が語るショパン

- クラシック音楽を支えるプロフェッショナルたち

- 晩秋のピアノ教室

- 3か月でマスターするピアノ

カテゴリー

ブログ内検索

メールマガジン

音楽ナビ

con Vivace について

アーカイブ

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (2)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (2)

- 2013年7月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (4)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (4)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (4)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (4)

- 2012年4月 (4)

- 2012年3月 (5)

- 2012年2月 (4)

- 2012年1月 (6)

- 2011年12月 (5)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (2)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (4)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (2)

- 2011年3月 (3)

- 2011年2月 (3)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (4)

- 2010年9月 (1)

- 2010年8月 (4)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (54)